10 февраля — день памяти преподобного Ефрема Сирина, христианского богослова и поэта IV века, автора самой известной покаянной молитвы. В этот же день мы всегда вспоминаем Александра Пушкина, который в 1836 году на основе этой молитвы написал одно из своих знаменитых стихотворений «Отцы пустынники и жены непорочны…». Почему Пушкин решил создать поэтическое переложение известной православной молитвы?..

Отцы пустынники и жены непорочны…

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Исторический контекст

Лето 1836 года стало последним в жизни Александра Пушкина. Он провел его на даче на Каменном острове под Петербургом. Именно здесь он создал свой последний лирический цикл — «каменноостровский». Поэт не успел опубликовать свои новые стихотворения: они вышли посмертно.

Незадолго до этого, весной, после продолжительной болезни, скончалась мать поэта. Ее последние дни пришлись на заключительную неделю Великого поста, а умерла Надежда Осиповна в день Христова Воскресения, 29 марта. Во время болезни матери поэт сблизился с ней и очень тяжело переживал ее кончину. Пушкин сопровождал ее гроб в родовое имение Пушкиных — Михайловское. Это было последнее посещение поэтом знакового для его творческой биографии места.

В это же время не слишком удачно складывается судьба журнала «Современник», основанного Пушкиным.

На этом фоне Пушкин пишет несколько стихотворений. Три из шести произведений «каменноостровского цикла» написаны на евангельские события. Один из текстов сам поэт назвал «молитвой». Это стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…».

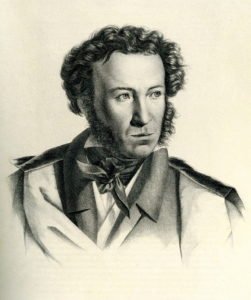

Автор

Русский мыслитель Семен Франк отмечал, что к своей поэтической деятельности Пушкин (1799–1837) относился с подлинно религиозным чувством. В его стихах явственно проступает «религиозное восприятие самой поэзии и сущности поэтического вдохновения».

Несмотря на то, что поэт называл христианство «величайшим духовным переворотом нашей планеты», он пережил кризис и поиски веры. Но после ранения, полученного на дуэли, он исповедался и причастился. «Хочу умереть христианином…» — сказал Пушкин перед смертью, запретив друзьям мстить за себя.

О произведении

Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» имеет точную дату: 22 июля 1836 года. Оно переложение известной православной молитвы Ефрема Сирина, читаемой в дни Великого поста. Что же заставило Пушкина в июле 1836 года обратиться к великопостной молитве? Главной причиной биографы и литературоведы считают воспоминание поэта о смерти матери в Пасхальное воскресенье 29 марта 1836 года. В тот год 21 июня, день рождения Надежды Осиповны Пушкиной, впервые отмечался как день ее поминовения, и это могло воскресить в памяти ее сына скорбные события. В одном из писем поэта лицейскому товарищу Михаилу Яковлеву от 9 июля Пушкин говорит, что он и его родственники продолжают носить траур.

Ефрем Сирин и отцы-пустынники

Стихотворение Александра Пушкина построено на великопостной покаянной молитве преподобного Ефрема Сирина (306—373), христианского богослова и поэта IV века, толкователя Священного Писания, знаменитого учитель покаяния. Приведем целиком текст этой молитвы:

Господи и Владыко живота моего,

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия

и празднословия не даждь ми,

Дух же целомудрия, смиренномудрия,

терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.

Эта молитва читается во все дни Великого поста, начиная с подготовительной недели Масленицы и до среды Страстной недели (за исключением субботы и воскресенья).

Так как речь идет о молитве преподобного Ефрема, справедливо будет заключить, что «отцами пустынниками» поэт именует отшельников, живших в эпоху расцвета монашества (IV-VI вв.), которые были современниками знаменитого сирийского монаха.

Интересно, что первоначально в тексте Пушкина вместо слов «отцы пустынники» стояло сочетание «святые мудрецы». Так поэт конкретизировал свой выбор: из многих «мудрецов» он останавливает внимание на пустынниках, отшельниках, к числу которых принадлежал и преподобный Ефрем. Все комментаторы пушкинского стихотворения утверждают, что подобное исправление и вся работа над первой частью стихотворения одновременно свидетельствуют о стремлении Пушкина выразить особенное отношение к молитве Ефрема Сирина и о желании передать свое душевное состояние готовности к покаянию.

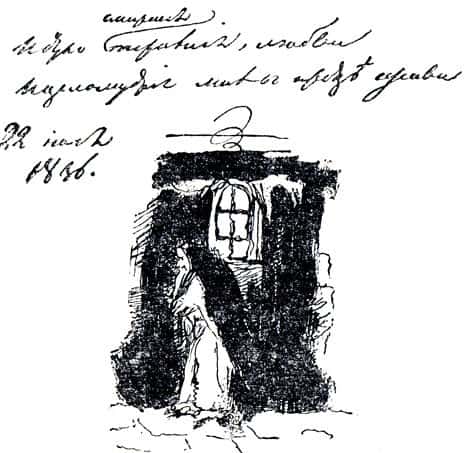

Сохранился пушкинский рисунок к своему стихотворению, где монах-отшельник изображен за зарешеченным окном. По мнению исследователей, композиция рисунка отсылает к биографии самого Ефрема Сирина — создателя молитвы. Однажды его обвинили в краже и посадили в темницу. Здесь он услышал голос, который призывал его к покаянию и исправлению своих жизненных ошибок. Когда Ефрема оправдали и освободили, он удалился в пустыню, где вел подвижническую жизнь.

Кто такие «жены непорочны» в стихотворении Пушкина?

С этим образом чистоты духа тесно связана дата написания стихотворения (22 июля). Это день ежегодной памяти жены-мироносицы Марии Магдалины. С этим христианским праздником вполне могло быть связано употребление в поэтическом тексте «жен непорочных». Также 22 июля в доме Пушкиных было домашним праздником: это были именины Марии Алексеевны Ганнибал — покойной бабушки писателя, а с 1832 года стали отмечать именины старшей дочери поэта — Марии.

Что такое «области заочны» и как туда попасть?

Во второй строке стихотворения («Чтоб сердцем возлетать во области заочны») автор акцентирует внимание на роли сердца в молитвенной жизни. Именно оно, непорочное и чистое, может «возлетать» к Господу в «области заочны» — невидимые для простого взора. В заповедях блаженства сказано, что только чистые сердцем Бога узрят (Мф 5:8). Чистая, сердечная молитва — это вершина духовной жизни. Комментируя текст Пушкина, литературовед Валерий Лепахин отмечал: «Первая цель молитвы — укреплять сердце в борьбе против «дольних», то есть земных, искушений («Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв»)».

Как выглядит «змея любоначалия»

В строках стихотворения Пушкина возникает образ «любоначалия, змеи сокрытой сей», который отсутствует в оригинальной молитве. Грех любоначалия — это желание властвовать над людьми. Стремление людей к власти Пушкин всегда считал пагубным: «Чины сделались страстию русского народа», — писал поэт,.

В заключительных строках поэт говорит о добродетелях — духе смирения, терпения, любви и целомудрия, которые просит Господа оживить в его сердце. Именно эти добродетели молящиеся просят даровать им, читая молитву Ефрема Сирина во время Великого поста.

Непонятные слова

- Непорочный — 1) девственный; 2) нравственно чистый, безгрешный

- Возлетать (устар.) = взлетать

- Заочный — незримый, невидимый

- Дольний — земной

- Любоначалие (устар.) — любовь к власти, стремление к ней; властолюбие

- Сей (устар.) — этот

- Празднословие (книжн.) — пустые, праздные слова, разговоры

- Прегрешение (устар.) — проступок, грех

См.также:

- Молитва Ефрема Сирина. Текст, переводы

- Молитва преподобного Ефрема Сирина. О чем мы просим Бога?

- Преподобный Ефрем Сирин

Просмотров (223)